Wenn du „KI“ hörst, welches Bild erscheint vor deinem inneren Auge? Am 21. Mai machten sich die Teilnehmenden des Events auf eine Entdeckungsreise – und ließen am Ende KI ihre eigenen KI‑Archetypen analysieren.

Der ChatGPT‑Moment: Wenn Zukunftsbilder plötzlich greifbar werden

„Für Dorle und mich ist es ein besonderer Abend“, eröffnete Johannes die Runde, „von dem wir zwischendurch nicht mehr sicher waren, ob er nochmal passieren würde.“ Der Grund: Über ein Jahr hatten die beiden an einem Thema gearbeitet, das zwar alle täglich beschäftigt, das wir aber selten bewusst reflektieren: unsere inneren Bilder von Künstlicher Intelligenz.

Cultural Lag umgedreht: Warum KI anders ist

Johannes’ Ausgangspunkt für seinen Impuls war eine Beobachtung: Bei KI läuft etwas fundamental anders als bei anderen Technologien. Normalerweise beschreibt das Konzept des Cultural Lag – geprägt 1922 von William F. Ogburn –, wie neue Technologien kommen und die Kultur mühsam hinterherhinkt. Bei KI ist es umgekehrt („Cultural Lead“).

„Wir hatten schon sehr lange im kulturellen Kontext Vorstellungen zu KI, denen die Technologie aber ganz lange hinterherhing“, erklärte Johannes. Die Timeline, die er zeigte, reichte von Mary Shelleys Frankenstein über Star Trek bis zu Sam Altmans berühmtem Tweet mit nur einem Wort: „Her“.

Seine These: „Man könnte fast von einem kulturellen Determinismus [statt einem technologischen Determinismus] sprechen – die Kultur gibt vor, was die Technologie im Bereich künstlicher Intelligenz entwickelt.“

Der „ChatGPT‑Moment“ im November 2022 war deshalb so einschneidend, weil erstmals für viele Menschen das zusammenkam, was sie im Kopf hatten von KI, und das, was sie tatsächlich erleben konnten. Diese Überschneidung erklärt den Hype, aber auch unsere Verwirrung im Umgang mit diesen Systemen.

Larissas Doppelperspektive: Data Science trifft Science-Fiction

Larissa Haas brachte als zweite Impulsgeberin eine ungewöhnliche Kombination mit: Data-Scientistin im Hauptjob, Science-Fiction-Analytikerin in der Masterarbeit. „Ich entwickle tagtäglich künstliche Intelligenz, obwohl ich es selten so nenne“, erklärte sie ihren Zugang. „Ich spreche dann lieber von Data Science oder Machine Learning, weil es konkreter ist.“

Ihre Masterarbeit von 2019 führte sie durch unzählige Science-Fiction-Bücher auf der Suche nach KI‑Archetypen. Was sie fand, überraschte sie: „Ich hatte erwartet, dass es sehr eindeutig ist. Tatsächlich sind Science-Fiction-Autoren super kreativ.“

Die vier Haupttropen, die sie identifizierte:

- Frankenstein-Komplex: Schöpfungen überholen ihre Schöpfer

- Male Normativity: Ungreifbares ist per Default männlich

- KI als Kampfmaschine: Roboter als Beschützer oder Bedrohung

- Diener-zu-Person-Wandel: KI emanzipiert sich von dienender Rolle

Die Beispiele reichten von Tik-tok (John Sladek) – ein Hausroboter wird Künstler, dann Massenmörder – über digitalisierte Hummer-Zivilisationen in Accelerando bis zur Murderbot-Serie, in der ein Kampfroboter sich selbst hackt, weil er keine Lust mehr auf Befehle hat.

KI wird weiblicher und emanzipierter

Larissas quantitative Analyse brachte ein ungewohntes Muster zutage: „KI wird immer weiblicher mit der Zeit, aber diese weiblichen KI‑Darstellungen werden auch immer emanzipierter.“

Die erste weibliche KI in ihrem Datensatz war „Bossy“ aus den 70ern: ein großer schwarzer Block von der Größe eines Hauses, eingesetzt für Therapie. Die meisten KI‑Charaktere der 70er und 80er wurden männlich oder geschlechtsneutral dargestellt. Heute ist das anders: Weibliche KI‑Darstellungen nehmen zu, aber sie bleiben nicht in der dienenden Rolle.

Diese Entwicklung bekommt durch aktuelle digitale Assistenten wie Siri oder Cortana eine praktische Dimension – fast alle sprechen standardmäßig mit weiblicher Stimme zu uns. Die Science-Fiction-Wurzeln dieser Entscheidungen werden dadurch sichtbar.

Der Workshop: Vom Konsumieren zum Reflektieren

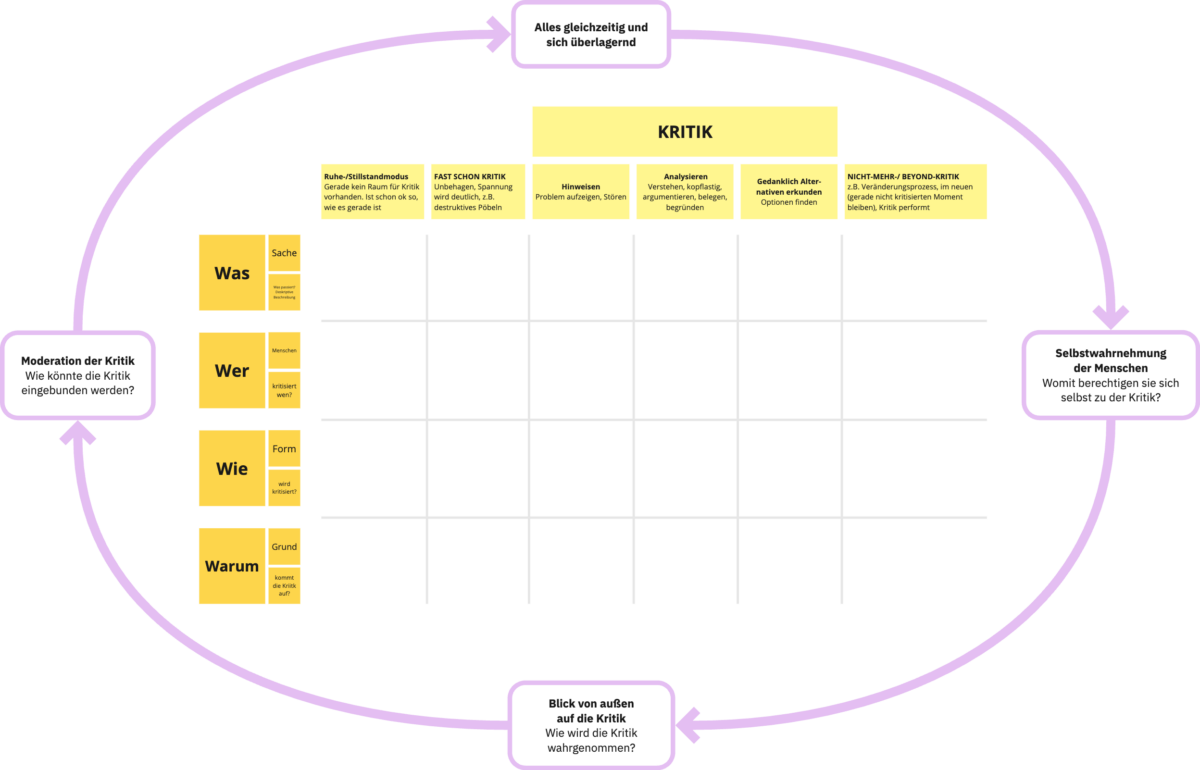

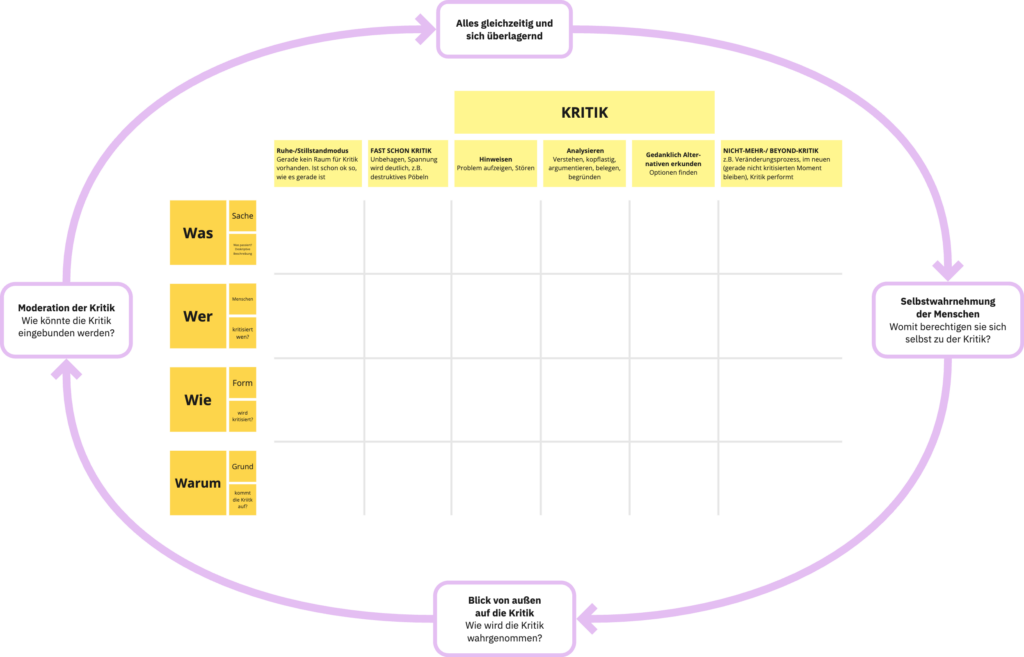

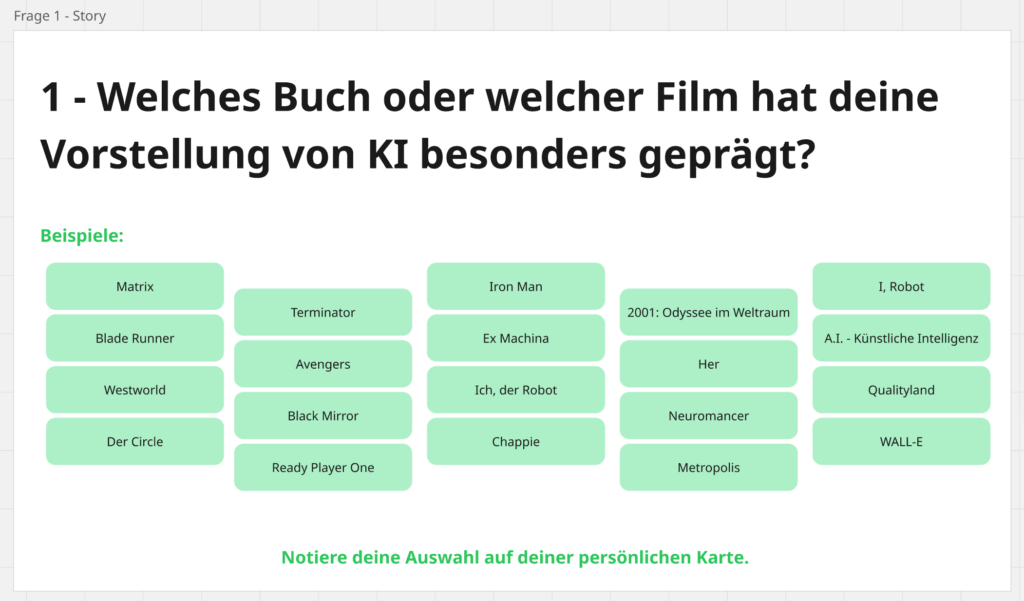

Nach den Impulsen übernahm Dorle Schmidt den praktischen Teil. Das Ziel: eine interaktive Selbstreflexion über die eigenen KI‑Archetypen, ein Format, das sie gemeinsam mit Johannes entwickelt hatte.

Das Konzept war eine Art digitale Schnitzeljagd durch die eigenen Vorstellungen. Frage für Frage navigierten die Teilnehmenden durch ihr persönliches KI‑Kärtchen:

- Welches Buch oder welcher Film hat deine Vorstellungen von KI besonders geprägt?

- Wenn ich meiner Zukunftsvorstellung von KI eine Rolle bzw. Metapher zuordnen soll – welche wäre das?

- Welche Eigenschaften der KI spiegeln sich in dieser Rolle wider?

- Wenn KI ein [deine Metapher] ist, wer bist du dann in der Relation?

- Was könnte KI noch sein, jenseits der bisher erwähnten Metaphern?

Die letzte Frage öffnete alternative Archetypen: Klimawächterin, Kunst- und Kulturvermittlerin, moralische Instanz – oder „unnützliche Sache“. Eine Teilnehmerin kommentierte zu Letzterem: „Das mag ich total gerne, weil ich nicht immer alles so nützlich machen muss.“

KI analysiert KI‑Archetypen

Der nächste Schritt war der ironischste des Abends: Die Teilnehmenden sollten ihre gesammelten Antworten kopieren und einem KI‑Chatbot ihrer Wahl zur Auswertung vorlegen. Menschen ließen Künstliche Intelligenz ihre eigenen Vorstellungen von Künstlicher Intelligenz analysieren.

„Nutzt jemand ChatGPT und kann das einfach da reinkopieren?“, fragte eine Teilnehmerin. Andere jagten ihre Profile bereits durch Claude oder andere Modelle. Die Ergebnisse waren so vielfältig wie die Anwesenden und sorgten für weitere Diskussionen.

Erkenntnisse in den Breakout-Räumen

In den kleineren Gesprächsrunden teilten die Teilnehmenden nicht nur ihre KI‑Auswertungen, sondern reflektierten über ihre Entdeckungen. Eine spontane Frage tauchte auf: „Welche Pronomen nutzt ihr, wenn ihr mit ChatGPT redet?“

Eine Teilnehmerin brachte eine nachdenkliche Beobachtung ein: Sie hatte gemerkt, dass sie viele Aufgaben, die sie gerne macht, mittlerweile mit KI erledigt – und dann traurig war, weil sie diese Tätigkeiten nicht mehr selbst ausführen konnte. Die Frage dahinter: „Was macht man gerne und was möchte man auslagern?“

Statistik trifft Imagination

Der Abend lebte von der Spannung zwischen Larissas nüchterner Perspektive auf die konkrete Technologie und den oft emotionalen Vorstellungen der Teilnehmenden. „Data Science ist vor allem Statistik, weniger Wunderwerk“, erklärte Larissa. „Sprachmodelle zeigen die Macht der Sprache, nicht so sehr die der KI.“

Diese Unterscheidung zog sich durch die Diskussionen: Was KI‑Technik technisch ist, versus was wir uns darunter vorstellen und wie diese Vorstellungen unseren Umgang mit den Systemen prägen.

Moralische Instanzen und Haustier-Metaphern

Die Diskussion über ungewöhnliche KI‑Archetypen wurde lebhaft. „Moralische Instanz“ als alternativer Archetyp fand Johannes so interessant, dass er sagte: „Der Science-Fiction-Roman schreibt sich von allein.“ Andere fühlten sich zu „Haustier“ oder „unnütze Sache“ hingezogen.

Dorle erklärte ihre Vorliebe für letzteres: „Ich war schon früher begeistert von Tamagotchis oder Spielzeug, das vibriert und wie Raupen herumläuft – die reagieren auf Bodenwellen und sehen aus, als hätten sie ein Eigenleben. Das finde ich faszinierend: Zeug, was nicht sofort kapitalistisch genutzt werden kann.“

Was bleibt: Bewusstsein für unbewusste Prägungen

Der Abend machte klar: Wir alle tragen unbewusste Bilder von KI mit uns herum, die unseren Umgang mit diesen Systemen prägen. „Je besser wir diese unbewussten Beeinflussungen identifizieren können“, so Johannes, „desto bewusster können wir entscheiden, wie wir mit KI umgehen wollen.“

Das Workshop-Format erwies sich als praktikabel. Es übersetzte die abstrakten Konzepte der kritischen Zukunftsforschung in eine persönliche, reflektierte Erfahrung.

Ein Format mit Anwendungspotenzial

„Dieses Workshop-Format kann sowohl einzelnen Personen als auch Teams und Organisationen helfen“, hatte Johannes in der Einladung geschrieben. Nach diesem Test wurde das bestätigt: Die Methode funktioniert, weil sie Menschen bei ihren eigenen, oft unbewussten Vorstellungen abholt und ihnen hilft, diese bewusst zu machen.

In Zeiten, in denen KI den Alltag durchdringt, ist das kein akademisches Experiment, sondern ein praktisches Werkzeug für bewussteren Umgang mit einer Technologie, die – wie Johannes es ausdrückte – „tatsächlich in erster Linie ein Zukunftsbild ist“.

Fazit: Reflexion statt Rhetorik

Das KZF‑Community-Event #8 zeigte, wie kritische Zukunftsforschung abstrakte Konzepte in praktische Anwendungen übersetzen kann. Von Johannes’ historischer Einordnung über Larissas wissenschaftliche Erkenntnisse bis zu Dorles Workshop-Format – der Abend bewies, dass kritische Zukunftsforschung wirkungsvoll ist, wenn sie Menschen hilft, ihre eigenen Denkgewohnheiten zu verstehen.

Die Ironie, dass Menschen KI bitten, ihre KI‑Archetypen zu analysieren, war dabei nur die treffendste Pointe eines Abends, der zeigte: Die maßgeblichsten Erkenntnisse entstehen oft dort, wo wir über unsere eigenen Annahmen stolpern.

Das Format für euer Team

Das KI‑Archetypen-Format hat sich als praktikables Werkzeug für Selbstreflexion und Teamdiskussionen erwiesen. Falls ihr Interesse daran habt, es in eurem Team, eurer Organisation oder auf einem Event einzusetzen, meldet euch gerne bei uns. Manchmal braucht es nur einen strukturierten Rahmen, um unbewusste Vorstellungen sichtbar zu machen und bewusste Entscheidungen darüber treffen zu können, wie wir mit KI umgehen wollen.