Am 10. März trafen sich Mitglieder der Community für kritische Zukunftsforschung (KZF) zu einem zweistündigen Online-Event, um sich durch Denkanstöße und interaktive Formate mit Kritik und spekulativem Design auseinanderzusetzen. Der strukturierte Ablauf ermöglichte einen lebhaften Abend und den ein oder anderen Aha-Moment.

1. Der Auftakt: Jonas stellt die Agenda vor

Mit einem pointierten Intro stellte Jonas Drechsel die Agenda vor und erklärte, was in der KZF-Community in den vergangenen sechs Events geschah. Seine Worte lauteten etwa:

„Was passiert heute? Ob ihr weiter euer Profil befüllt oder mir komplett zuhört – Your Choice.“

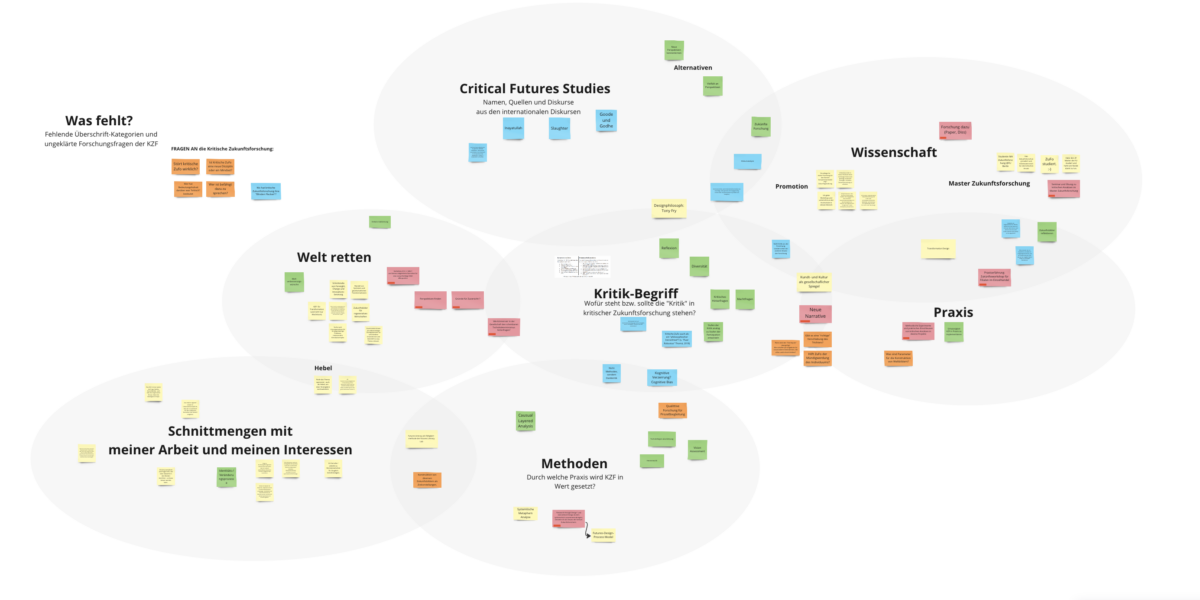

Mit einem Augenzwinkern forderte er alle dazu auf, das Miro-Board aufzurufen, um sich aktiv an den Interaktionen zu beteiligen – wie üblich hatte die Gruppe ein Board vorbereitet, auf dem Workshop und Diskussionen dokumentiert werden. Die Grundlage, um über Theorie hinaus Austausch und das Hinterfragen von Dingen anzustoßen.

2. Check-In: Persönliche Aha-Momente und der große Wasserbottich

Direkt im Anschluss an die Einführung starteten die bewährten Check-In-Breakouts – ein Format, das die Teilnehmer:innen zum persönlichen Nachdenken anregt und den Einstieg in den Abend erleichtert. Die zentrale Frage lautete:

„Erinnere dich an einen Moment, in dem ein Objekt bzw. ein Artefakt deine Sichtweise verändert hat. Was war es und wie hat es dich beeinflusst?“

Ein prägnantes Beispiel, das Jonas gleich parat hatte, war der große Wasserbottich im Museum des Kapitalismus:

Stell dir vor, du bist der Arbeiter, der unermüdlich Wasser pumpt – während im Lohnbecher alle Minute ein paar Tropfen heraustropfen. Dieses Bild weckt sofort Assoziationen zu gesellschaftlichen Ungleichheiten und regt zum Hinterfragen bestehender Verhältnisse an.

Die Check-In-Phase, die bis 19:25 Uhr andauerte, bot Raum für spontane Reaktionen. In kleinen Gruppen wurden zahlreiche Anekdoten geteilt – von der symbolträchtigen Wirkung unscheinbarer Objekte wie Türgriffen oder Gläsern bis hin zu überraschenden Erlebnissen, die persönliche Denkmuster ins Wanken brachten. So entstand ein erster, intensiver Austausch, der die Teilnehmer:innen ankommen lies, auflockerte und auf den weiteren Abend einstimmte.

3. Die Entstehung des Events: Jannis öffnet den roten Teppich

Nach den ersten, lockeren Check-Ins übernahm Jannis das Wort und erzählte, wie dieses Event überhaupt zustande kam. Mit einem Augenzwinkern erklärte er, dass bei KZF Inhalt und Moderation bewusst getrennt werden. Dabei beschrieb er, wie KZF nach Lücken in Zukunftsnarrativen sucht, während spekulatives Design versucht, diese Lücken zu füllen. Damit rollte er den virtuellen roten Teppich für die beiden Gastredner:innen aus: Bettina Schwalm und Bernd Hopfengärtner.

4. Vorstellung der Gäste: Bettina Schwalm und Bernd Hopfengärtner

Die beiden ausgewiesenen Experten des spekulativen Designs traten in den Mittelpunkt des Abends.

- Bettina Schwalm präsentierte ihren Praxis-Case unter dem Titel Signs of Change.

- Bernd Hopfengärtner brachte mit seinem Projekt Inwards einen tiefgründigen, analytischen Blick in das Thema ein.

Bettina und Bernd sind beide erfahrene Profis auf ihrem Gebiet – doch während Bettina vor allem die Wirkung von Designobjekten als „Frontend“ betrachtet, brachte Bernd einen „Backend“-Ansatz ein, der sich intensiv mit den verborgenen Strukturen und Ambivalenzen kritischer Interventionen auseinandersetzt. Der gelungene Kontrast zwischen den beiden Perspektiven machte sofort klar: Spekulatives Design ist nicht eindimensional, sondern eröffnet vielschichtige Blickwinkel auf die Zukunft.

5. Die Praxis-Inputs: Bernd und Bettina im Detail

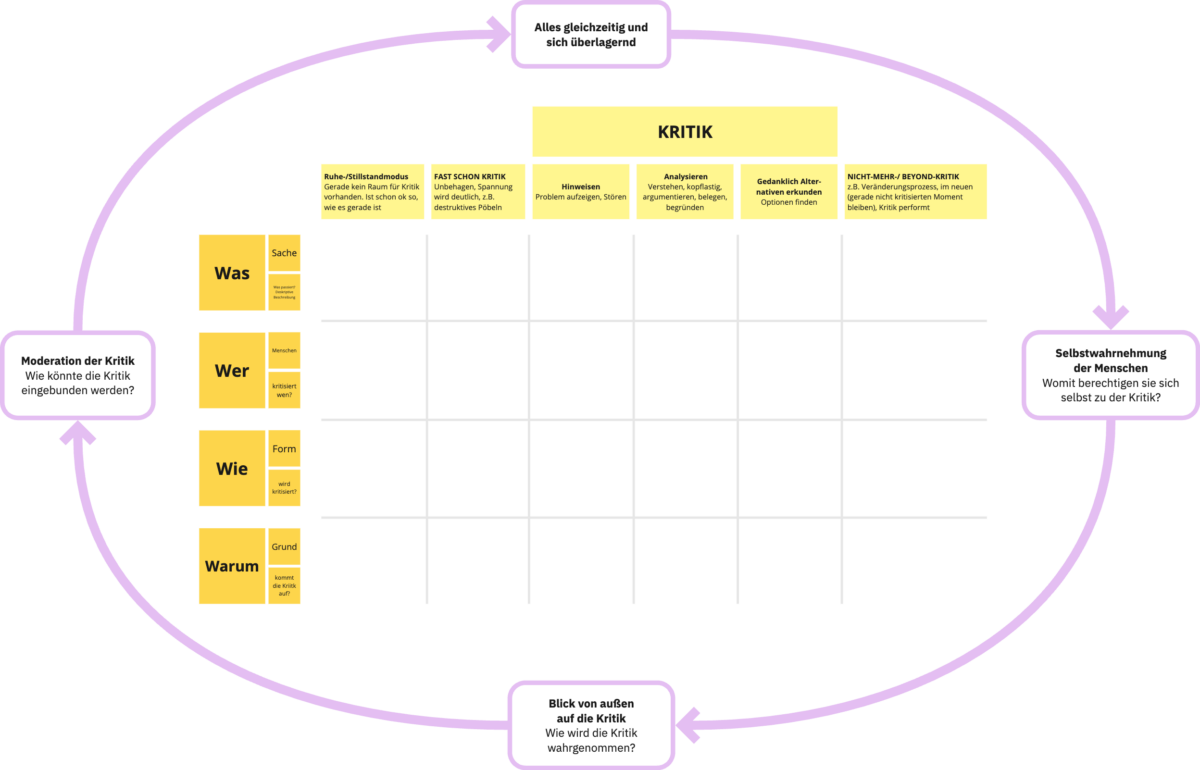

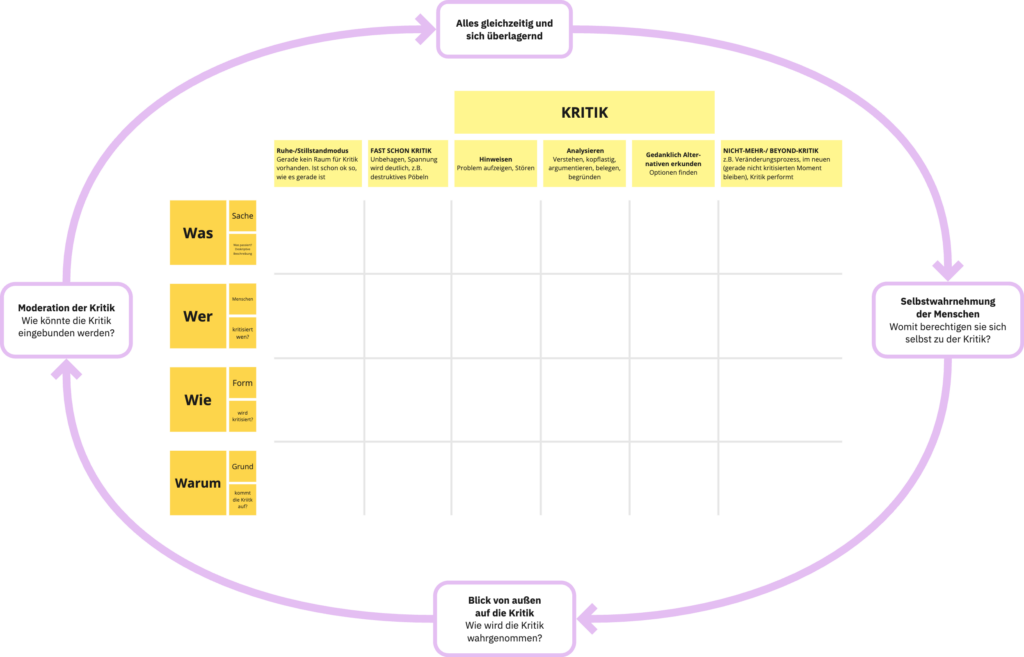

Bernds Input – Hinter den Kulissen der Kritik

In einem 15-minütigen Vortrag entführte Bernd Hopfengärtner die Zuhörer:innen in die Welt seines Projekts „Inwards“. Dabei standen Fragen im Mittelpunkt wie:

- Wie lässt sich ein neues Framing etablieren, das innerhalb des Möglichen das Überraschende sucht?

- Wie können Ambivalenzen – als Ausdruck von Wertkonflikten – als Ausgangspunkt für kritische Auseinandersetzungen genutzt werden?

Bernd machte deutlich, dass spekulatives Design immer auch ein Spiel mit den Grenzen des Vorstellbaren ist. Mit Beispielen wie dem Überdenken des Overton-Fensters illustrierte er, dass unsere gesellschaftliche Vorstellungskraft ständig im Fluss ist und immer wieder neu justiert werden muss.

Bettinas Input – Vom Frontend zur Transformation

Im Anschluss daran folgte Bettinas 20-minütiger Vortrag, der den Fokus auf die direkte, sichtbare Wirkung von Designobjekten legte. Ihre zentrale Botschaft:

„Die Lücke zwischen heute und morgen schließen.“

Anhand ihres Praxis-Case „Signs of Change“ zeigte sie auf, wie Design als Katalysator wirken kann – ähnlich wie das ikonische Earthrise-Bild, das nicht nur die Schönheit, sondern auch die Fragilität unseres Planeten in den Blick rückt. Bettinas Vortrag regte die Teilnehmenden zum Nachdenken über folgende Fragen an:

- Welche Rolle spielen Artefakte als Plattformen für Werte und neue Zukunftsvisionen?

- Können physische Objekte als Entscheidungshilfen in komplexen gesellschaftlichen Kontexten fungieren?

Ihr Vortrag regte dazu an, den unmittelbaren visuellen und emotionalen Impuls von Design als wichtigen Bestandteil eines umfassenden Transformationsprozesses zu sehen.

6. Moderierte Breakout-Sessions: Diskussionen in vier Fassungen

Nach den Impulsvorträgen ging es in die vertiefende Phase: Vier moderierte Breakout-Sessions, in denen die Teilnehmer:innen intensiv über den Begriff der Kritik und die Wirkung spekulativer Designelemente diskutierten. Die Themen und Notizen aus den einzelnen Sessions fügten sich nahtlos in den Gesamtfluss des Abends ein:

Breakout-Session 1

- Schwerpunkt: Was ist störend? Was bedeutet „kritisch“ wirklich?

- Diskussion: Teilnehmer:innen diskutierten u. a. über den Einsatz von negativen und positiven Schildern, über die Mischung von utopischen und dystopischen Elementen und wie kleine Impulse – etwa Business Cards als bewusst störende Elemente – direkt auf die persönliche Realität wirken können.

Breakout-Session 2

- Schwerpunkt: Emotionen und Irritation als Ausgangspunkt für Kritik

- Diskussion: Hier standen emotionale Reaktionen im Vordergrund. Es ging um das Hinterfragen von Reizüberflutung und um den Vergleich von „Äpfeln und Birnen“. Die Gruppe beleuchtete, wie irritierte Designer:innen und das Verschieben von Denkräumen neue Diskurse eröffnen können.

Breakout-Session 3

- Schwerpunkt: Der Begriff „Kritik“ – Zwischen Negativität und konstruktivem Impuls

- Diskussion: Diese Gruppe hinterfragte, warum Kritik oft negativ konnotiert wird und wie sie gleichzeitig als Anstoß für positive Veränderungen genutzt werden kann. Persönliche Wahrnehmungen wurden dabei von der gemeinsamen Suche nach einer neuen Sprache der Kritik begleitet.

Breakout-Session 4

- Schwerpunkt: Technologie und Zukunft – Trennen sich beide Bereiche?

- Diskussion: Hier wurden Fragen erörtert wie: Stört es nicht gerade die vorhandene Technologie? Kann die Zukunft jemals vom Hier und Jetzt getrennt werden? Die Teilnehmer:innen diskutierten auch, inwieweit Szenarien Raum für Kreativität und das Überwinden von Ängsten bieten können.

Zahlreiche Beispiele – von alltäglichen Objekten wie Gläsern und Türgriffen über komplexe Modelle wie sowjetische Planstädte bis hin zu provokanten Symbolen wie dem Raum voller Prothesen in Auschwitz – illustrierten eindrucksvoll, wie vielfältig und individuell die Wahrnehmung von Kritik sein kann.

7. Plenum und Synthese: Gemeinsame Erkenntnisse

Nach den intensiven Breakout-Sessions kamen alle Teilnehmer:innen wieder im Plenum zusammen. Die Moderator:innen fassten die zentralen Aspekte zusammen und lenkten den Blick auf die übergreifenden Themen:

- Den persönlichen Filter penetrieren: Wie können wir unbewusste Vorannahmen aufbrechen?

- Die Notwendigkeit einer gemeinsamen Sprache: Wie formuliert man Kritik so, dass sie nicht als rein negativ, sondern als konstruktiver Impuls wahrgenommen wird?

- Das Zusammenspiel von Objekt und Narrativ: Welche Rolle spielen physische Artefakte in der Transformation gesellschaftlicher Diskurse?

In der Abschlussrunde wurde einmal mehr klar: Kritik ist nicht einfach negativ, sondern kann Veränderungen anstoßen und neue Denkweisen ermöglichen – auch wenn sie manchmal widersprüchlich wirkt.

8. Abschluss: Aufruf zum Mitmachen und Weiterdenken

Den Abschluss bildete Johannes Kleske, der im finalen Plenum den Bogen spann zwischen den persönlichen Aha-Erlebnissen, den praxisnahen Inputs und den intensiven Gruppendiskussionen. Mit einem klaren Appell betonte er, dass Kritik niemals pauschal als negativ abzutun ist, sondern als wesentlicher Bestandteil eines kreativen und zukunftsweisenden Dialogs verstanden werden darf. Er wies zugleich auf weitere Mitmach-Möglichkeiten hin – sei es durch Newsletter, Podcasts oder kommende Community-Treffen – und forderte alle auf, den Dialog fortzuführen und ihre eigenen Erfahrungen aktiv einzubringen.

Ein Baustein im größeren Bild der kritischen Zukunftsforschung

Das KZF-Community-Event #7 zeigte, wie vielschichtig und dynamisch der Prozess der kritischen Zukunftsforschung sein kann. Von der strukturierten Einführung durch Jonas, über intensive Check-In-Runden und spannende Praxis-Inputs bis hin zu tiefgehenden Breakout-Diskussionen und einer gemeinsamen Synthese – jeder Programmpunkt folgte logisch der vorherigen Phase und trug dazu bei, die eigene Perspektive zu hinterfragen und neue Sichtweisen zu eröffnen.

Dieser Abend deutet an, dass eine Schlüssel zur Zukunft nicht in vorgefertigten Antworten liegt, sondern im kontinuierlichen Dialog und der Bereitschaft, sich immer wieder neu auf Unbekanntes einzulassen.